アニメ「鬼滅の刃」、登場人物たちのバックグラウンド

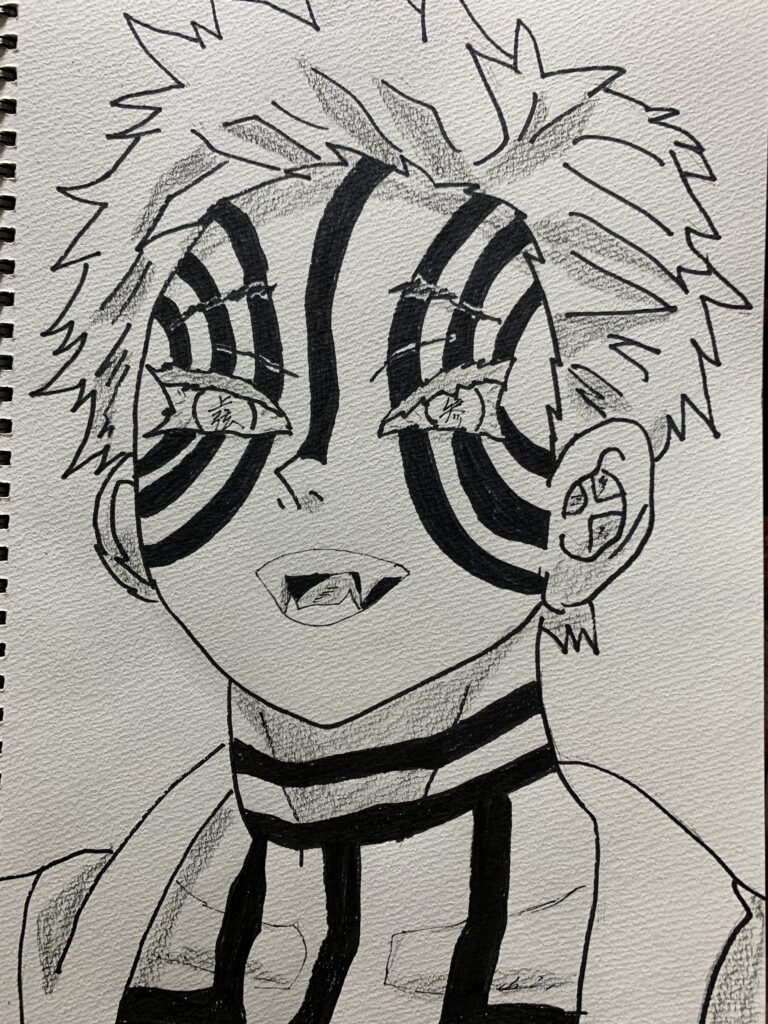

鬼滅の刃には、人権について考えるエッセンスがたくさんあります。鬼滅の刃のストーリーは、鬼殺隊という鬼を退治するために育成された組織があり、そこに入隊した仲間たちが、さまざまな鬼との戦いを通じて認め合い、つながり合い、ともに成長をしていく姿が描かれています。主人公ら登場人物たちは、保護者が鬼に倒されたり、育児を放棄されたり、貧困の中で生活し、悲しく、つらく、さみしい思いを経験しています。そのことの影響などもあってか、登場人物たちの中には、人の気持ちを想像することに長けていたり、敏感であったり、ネガティブであったり、不信感などを抱いていたり、人の気持ちを想像することに乏しい姿など、多様な姿が描かれています。鬼殺隊には「柱」を呼ばれる隊の中でも先鋭された隊員がおり、その下に強さや実績で階級がつくられています。主人公たちは、最初は最も下の階級ですが、鬼との戦いで実績を上げるにつれ、階級が上がっていきます。

鬼には、「上弦の鬼」と言われるとても強力な鬼が6体、「下弦の鬼」と言われる上弦の鬼よりは弱いものの、選別された強い6体の鬼がおり、その下にたくさんの鬼がいます。ストーリーの中では、上弦の鬼が鬼殺隊との戦いで倒される直前に、人間であった時の記憶、鬼になるきっかけや理由などが回想で描かれています。そこには、人間時代に極貧であったこと、差別や虐待、DVを受けてきたこと、病弱であったこと、きょうだいや社会、人々に激しい嫉妬や妬み、嫉みを持っていたこと、家族の自死、死への恐怖、社会と人々からの忌避、社会的排除、社会的孤立、児童を含む人身売買、コンプレックスなどがあり、登場人物それぞれのことが描かれています。鬼は、社会や人々を憎み、恨み、呪い、自暴自棄などの極限の状態になった際に、鬼の祖で最強の鬼である「鬼舞辻無惨(きぶつじむざん)」やその直属の手下と出会い、鬼になる道を選択していきます。人との出会い、生まれ落ちた環境や条件などが鬼になるか否かを左右していることが描かれています。鬼が陽の光を浴びると、たちまち死んでしまうという特徴も、「陽のめを浴びるような環境や条件が与えられない」という意味があるのかもしれません。

鬼(ケガレ)を倒す(祓う)鬼殺隊(キヨメ)の役割=「ザ 部落史」学習

鬼殺隊は鬼を倒す役割があります。飛鳥時代や奈良時代、平安時代には、貴族や朝廷にしかみられなかった「ケガレ」意識が、次第に民衆のあいだにも広がっていきました。「ケガレ」とは、「人々の日常の状態が崩れてしまう」ことであり、その状態に対して「恐れ」を抱くこととされていました。災害や病気などは「ケガレ(悪霊や鬼)」の仕業だと信じられてきました。現代のような科学的認識がないに等しい時代であったため、災いや不幸が起こったり、人が死んだりすることは強く恐れていました。このような「ケガレ」に対し、「正常な状態に戻す人」「ケガレが伝染したりしないようにする人」が必要になります。それが「キヨメ」の人たちです。

鬼との戦いでは、鬼殺隊が命を落とすこともたくさんあります。その遺体を弔うための役割は、鬼滅の刃では「かくし」という役割の人たちが担っています。こうした「鬼や人の死」という「ケガレ」を「倒す・祓う・弔う」ことができたとされているのが「キヨメ」の人たちです。鬼殺隊やかくしは「キヨメ」の仕事、鬼たちは「ケガレ」であり、社会の安定や安心・安全な生活を送る上で必要不可欠な人たちであったということで、これを部落史とつなげ、科学的認識を持つことの大切さなどを部落史学習を進めていくことができるでしょう。

事後処理部隊「隠し」

鬼殺隊に必要不可欠な被差別民衆そのものである存在です。格好は忍者そのもの。

鬼殺隊が鬼と闘っている際の生存者の救出と保護、遺体の処理、遺族への対応、戦闘区域が明確な場合は周辺住民への対応や避難誘導など雑務を担う。重傷で動けなくなった鬼殺隊への応急処置や搬送、身に着けている隊服の縫合など、さまざまな裏方仕事を現場でこなし鬼殺隊を支えている。こうした役割は、まさに江戸時代、身分外の身分に置かれてきた被差別民衆そのものです。遺体を弔う役目等を担った人々として部落史学習に取り入れることができます。

また、何事も華やかな表舞台の裏で、地道で丁寧なバックグラウンドがあることを理解すること、認識することなどにもつなげて考えることもできます。

鬼殺隊や上弦の鬼の事実(バックグラウンド)から考える差別や人権問題、集団づくり

響凱(きょうがい)という鬼がいます。かつては下弦の鬼でしたが、人を食べることができなくなり、それは鬼としての限界や弱さを表すことから、鬼舞辻無惨によって降格させられた、太鼓を使って攻撃を仕掛けてくる鬼です 。響凱は屋敷に住んでおり、そこに人間を閉じ込め、食べていました。響凱のことを知った鬼殺隊が屋敷に侵入しますが、土足で自分の屋敷に侵入してきた鬼殺隊に苛立ちを見せ、礼儀を気にする神経質な一面を持っています。ぼそぼそと呟くように話をする姿は、明るい感じではなく、おとなしい性格ですが、プライドが高いという性格を持っています。

響凱は人間だった時に、小説「里見八犬伝」を好んで読んでおり、自身でも伝奇小説を書いていました。しかし作家としての才能には恵まれませんでした。鬼になった後も文筆家として生計を立てようとしていきますが、鬼になる直前では、書いた小説を読んだ知人が、その内容を酷評しただけでなく、原稿を踏まれたことで怒りが頂点に達するという出来事がありました。作家としての夢も踏みにじられた響凱は知人を惨殺し、その後、鬼となります。それ以後は人間界を憎み続け、人を喰らい続けます。小説を書きたいという思いがあっても才能に恵まれなかった、そんな響凱が持っていた葛藤などは、多くの人が共感できるものではないかと思います。

響凱は主人公の炭治郎と戦います。響凱は鬼になってからも人に認められたいという気持ちを強く持っていました。戦いの最中に、響凱が執筆した原稿用紙が散らばりましたが、炭治郎はそれを踏まないよう避けて戦う場面があり、響凱はその様子を見逃しませんでした。自分の小説が足蹴にされるものでなかったことに響凱の心が揺れはじめます。そして、炭治郎が響凱の首を切り、響凱が死ぬ間際に、炭治郎は「君の血鬼術(鬼独自の特殊な技)は凄かった」と響凱を称賛します。炭治郎のふるまいや言葉から、響凱は小説も鼓も血鬼術も認められたと感じます。そして「小生の・・・書いた物は・・・塵などではない。少なくともあの小僧にとっては踏みつけにするような物ではなかったのだ。小生の血鬼術も・・・鼓も・・・認められた・・・」と言葉を残し死んでいきました。

誰かと比べるのではなく、自分なりの頑張り、友だちなりの頑張りを認めること・認め合うことの大切さを考えることができます。また、社会意識の影響を受けた子どもたちが友だちの年齢や性などを理由に、特定の趣味や好みを馬鹿にしてしまうような場面は少なくありません。そのような偏見や思い込みが自分の中にあること、友だちの趣味や大切にしていることを馬鹿にしてはいけないこと、好きなことや趣味を隠す必要のない安心して過ごしていける関係や空間づくりを目指すことなどを考えていくことができます。承認欲求が強くなってしまう環境下などで育った若者の一部が残念な行動に出てしまう問題も出てきています。さまざまなことにつなげて考えていきましょう。

「鬼」は社会がつくり出す

猗窩座(あかざ)は、上弦の参(No.3)として100年以上、君臨している鬼です。「拳鬼」という別名を持ち、武器を使わず拳のみで戦う特徴があります。初登場は「鬼滅の刃 無限列車編」で終盤に登場し、炎柱の煉獄杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)と戦い、煉獄を倒しています。猗窩座は常に強くあろうとする成長への意欲と戦闘を極めようとする強い姿勢を持っており、鬼の祖であり最強の鬼「鬼舞辻無惨(きぶつじむざん)」に気に入られていました。人間を食べますが女性は食べない珍しい鬼とされていますが、それには理由があります。

猗窩座は、人間であった時、狛治(はくじ)という名前を持っていました。家が非常に貧困でお金がなく、幼少期から盗みを繰り返し、生計を立てていました。病気でどんどん瘦せていく父を見て「栄養のある食べ物を食べさせたい、父親の病気を治したい」と思い、盗みをしてまで助けたいという思いを持っていました。しかし盗みをしていたことが発覚し、罪で捕まって刑罰を受けたある日、父は自死してしまいます。父は遺書を残しており、次のような言葉を残していました。

「真っ当に生きろ。まだやり直せる。俺は人様から金品を奪ってまで生き長らえたくはない。迷惑をかけて申し訳なかった」

父のためなら死んでもかまわないと思っていた狛治は、この遺書を読んで、偶然、貧困な家庭で生まれただけで生きることすら許さない世の中を恨み憎しみ、次々と暴力を振るい続け暴れ回っていました。狛治が暴れている中、「子どもが殺されそう」と偶然聞いたのは、慶蔵(けいぞう)という人物です。慶蔵は「素流」という武術の道場の師範です。暴れ回り17人の大人を倒した狛治を門下生に勧誘します。当然、狛治は門下生への誘いを断り、慶蔵に殴りかかりますが、あっさり返り討ちにあいます。そして、道場の門下生となり、慶蔵の子である「恋雪(こゆき)」と出会います。

恋雪は常に寝込んでいるほど身体が弱く、狛治は付きっきりで看病をすることになりました。恋雪のお世話をしつつ、空いた時間に素流の鍛錬を積む毎日を送っていました。素流の門下生はほとんどいません。その理由は、隣接していた剣術道場に嫌がらせを受けていたからです。道場の土地を狙っていた剣術道場は、慶蔵の存在を目障りに感じていました。素流の門下生となって3年が経ち、18歳になった狛治は、素流道場での幸せな生活のおかげで、以前のような世の中への恨みや憎しみがなくなり、非常に落ち着いた心の状態になっていきました。

恋雪が16歳になり、狛治の看病のおかげで、本来の状態で暮らせるほど回復していきました。ある日、慶蔵から「道場を引き継いでくれないか」と提案され、恋雪からは花火が上がった日に「夫婦になってほしい」とプロポーズされます。これまで盗みや暴力沙汰を起こしてきた自分が、本当にこの条件を受けて良いのか自問自答しますが、師範からの道場の引き継ぎと、恋雪からのプロポーズを狛治は受けることを決め、「命に代えても守りたい」と思うようになりました。父が遺書で残した「真っ当な生き方」を実現するために、その一歩を踏み出し始めました。

夫婦となる誓いを交わした後、狛治の幸せは唐突に絶たれることになります。父の墓に恋雪との結婚のことを報告した帰りのことです。 剣術道場を運営する人物が、どうしても道場の土地が欲しく、力づくで奪おうとしますが勝てなかったため、井戸に毒を投げ込み、慶蔵と恋雪は、その水を飲んでしまい、亡くなってしまいます。 狛治が帰ってきた際には二人ともすでに亡くなっており、父との別れと同じように、狛治は父の時と同様に、自分が留守にしている間に大切な人を失いました。

復習の鬼となった狛治は、道場着に袖を通すと事の元凶である剣術道場を単身で襲撃。 跡取り息子を含む道場の門下生67人全員を素手で惨殺します。こうして狛治は、慶蔵から教わった「守る拳」で人を殺してしまうことになります。実父のみならず恩人と愛する人を同時に失ったことで呆然自失となり、全身を返り血で染めたまま、宛も無く夜の街を彷徨っていました。 その時、狛治の前に現れたのは、道場襲撃事件で「鬼が出た」という噂を聞き、興味を持った無惨でした。狛治は無惨に襲いかかりますが、一瞬で敗北します。無惨から鬼になることを進められ、「もうどうでもいい」と了承し、鬼となりました。

人間から恐れられる存在となった猗窩座の誕生には、このようなバックグラウンドがあります。拳で戦う理由、女性を襲わない理由、人を倒す強さを求め続ける理由、「強さ」を暴力に求める理由が見えてきます。例えば、暴力や暴言を発したり、何かの形で人を傷つけてしまう言動に及んでしまう人たちにも、さまざまなバックボーンがあることを意識し、考え、互いが暮らしで繋がる関係づくりを考えていくきっかけになるかと思います。

「きょうだい鬼」のバックグラウンド

互いを思い合う深いきょうだいの絆があった中で、冷酷な社会がつくり出した鬼たちがいます。

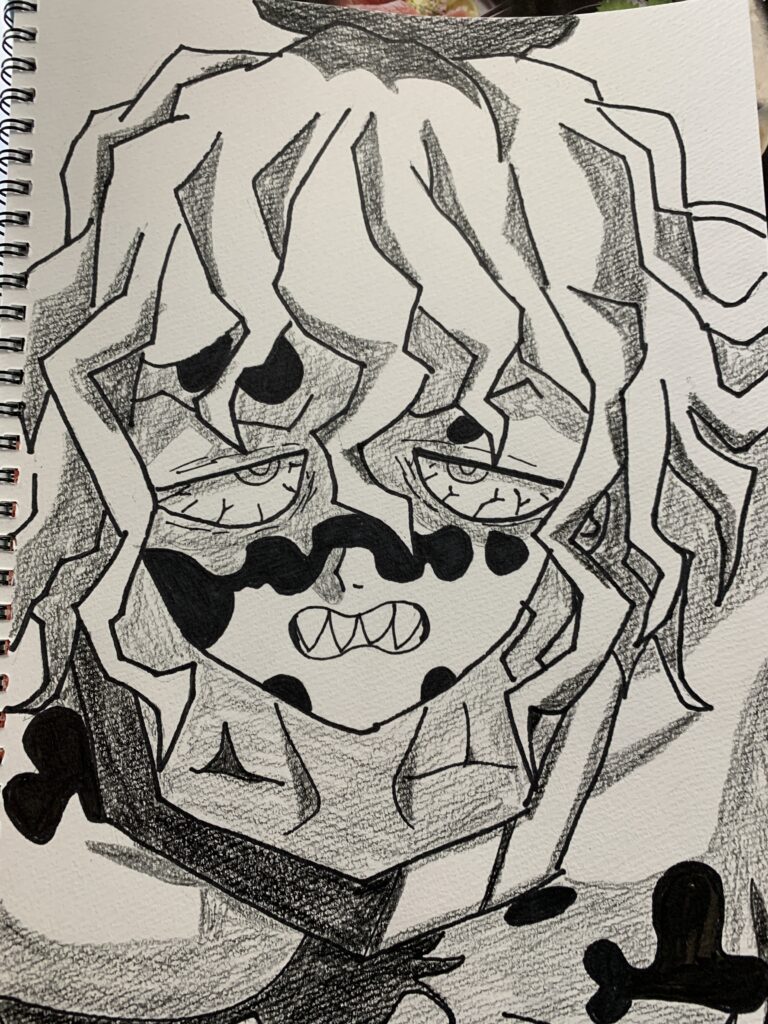

妓夫太郎(ぎゅうたろう)という兄にあたる鬼がいます。妓夫(ぎゅう)とは、遊郭で客の呼び込みや集金をする役職の者を表す言葉です。このようなを名前につけられるほど、妓夫太郎は生まれながらにして、実の母から疎まれていました。外見を理由に、とてつもないいじめや虐待に遭ったり、蔑まされたりするなど、ルッキズムを受けている姿が描かれています。いじめ問題や「見た目差別」について考えることができます。

美しい花魁(おいらん)として描かれている「蕨姫(わらびひめ)」がいます。その正体はとてつもなく強く冷酷な鬼「堕姫(だき)」で、妓夫太郎の妹です。人間の時の名前は「梅」と言います。梅は遊女であった母が患っていた病気「梅毒(ばいどく)」から付けた名前です。梅毒は、江戸時代の遊女を苦しめた病気です。身体中にしこりができ、鼻が削げるなどの症状が出て、やがて死に至らしめます。そのような病気の名前を、母は自分の子につけました。

上弦に君臨するほど堕姫が強い理由は、常に一心同体となっている妓夫太郎の存在があります。妓夫太郎と堕姫は、人間だった時から、強く深い絆で結ばれたきょうだいです。赤ちゃんのころから、妓夫太郎や梅は何度となく母の暴力を受けてきました。兄の妓夫太郎にとって、梅は妓夫太郎にとって、とてつもなく大切な存在であり、妓夫太郎は体を張って、母の梅への暴力をかばい続けました。

二人が人間の時に生まれ落ちた場所は、人間の欲が渦巻く「吉原・遊郭」最下層である羅生門河岸(らしょうもんがし)でした。「女の美貌こそが全て」という極めて歪み偏った世界の最下層で生まれ、とてつもない格差の中で二人が育っていることも描かれています。かつての被差別部落のようです。羅生門河岸は、保護者が自分の子どもを愛せなくさせてしまうほど、人の心が荒すさむ場所として描かれています。二人の家は、貧困な長屋の一角で暮らし、母は格安で客引きをしています。そのような中で、自分の子どもに、

「子どもなんて飯代がかかる邪魔な生き物でしかない」

と言います。

妓夫太郎が保護者に与えられたのは、命が奪われる危険のあるほどの暴力です。食べ物はろくに与えられず、やせ細った体となり、ノミもわいています。そのような容姿から、人からは「醜い」と罵られ、汚いものとして忌み嫌われていました。

「虫けら」「ぼんくら」「のろま」「ふぬけ」「役立たず」

など、人を踏みじるような言葉は、すべて自分のためにつくられたものだと受け止めてしまう日々を送っています。格差の最底辺の暮らしを強いられ、さらに「醜い(アニメの中での設定です。見た目差別問題を考えるシーンでもあります。)」容姿を罵られる悪夢のような日々。そんな真っ暗な妓夫太郎の人生に、一筋のまばゆい光が差し込みます。妹である梅の誕生です。

「俺たちは二人なら最強だ。寒いのも腹ペコなのも全然へっちゃら。約束する。ずっと一緒だ、絶対離れない。ほらもう何も怖くないだろ?」

梅はいつも自分を守ってくれる兄を慕って付いてまわる「お兄ちゃんっ子」に育ちます。食べるものも、寝る場所もない妓夫太郎と梅は、いつも二人で身を寄せ合って必死に生きていました。

年数が経過し、梅は花魁となります。ある侍に対応する中で、兄のことを侮辱されたことに腹を立て、梅は客に怪我を負わせます。そのことに腹を立てた侍は、梅を生きたまま焼き殺そうとしました。命の灯火が消えようとしている姿を発見した妓夫太郎は、侍たちを殺害します。侍との戦いで怪我を負った妓夫太郎は、死にかけている梅を背負い、夜の吉原を這いつくばります。しかし、誰一人として助けてくれはしませんでした。

妓夫太郎や梅にとって地獄のような現実世界の中で、「どうしたどうした 可哀想に」と言いながら寄ってきたのは上弦の鬼、童磨です。「俺は優しいから放っておけないぜ。その娘、間も無く死ぬだろう。お前らに血をやるよ。二人ともにだ。あの方に選ばれれば、鬼となれる」と言われ、元々社会に恨みと憎しみを抱いていたこと、何よりも梅が助かるならと、妓夫太郎は躊躇なく鬼になる道を選択しました。

部落問題を考える上で、ネガティブな側面だけで終わらせるのは部落問題学習とは言えませんが、明治以降の被差別部落の実態を学んでいく上で、そのきっかけとなる内容だと思います。保護者から虐待を受ける、虐待まで行かなくても自分が大切だと思える子育てを受けることができない、自暴自棄となるような言葉を投げかけられているなど、さまざまなバックグラウンドのある友だちが同じ空間にいるということを想像し、その子たちが教室や学校に居場所をつくれたり、安心できるつながりをつくっていくという営みにつなげることができると思います。

冤罪

悲鳴嶼行冥(ひめじま ぎょうめい)は、視覚障害で見ることができないキャラクターです。鬼殺隊に入る前は、お寺にいて、身寄りのない子どもたちとともに生活をする、今でいう児童養護施設のようなことをしていました。お互いに助け合い、家族のように暮らしていました。

お寺の周りは鬼が出るという伝承が残っているため、夜は必ず藤の花の香炉を焚いていました。しかし、一人の子どもが行冥の言いつけを守らず、日が暮れても帰ってこなかったため、鬼と出会ってしまいます。その子は、自分が助かるために寺にいた行冥と8人の子どもを鬼に食べさせると鬼に言い、香炉を消して、寺の中へ鬼を招き寄せてしまいました。(ちなみに、この子は、最終的に上弦の鬼になり、善逸と戦います。善逸の兄弟子であり、善逸を育てたじいちゃんは、門下生から鬼を出した責任を感じ、切腹をしてしまいました。)すぐに4人の子どもが鬼に殺されてしまいました。

行冥は、残りの3人を守ろうとしましたが、言うことを聞きませんでした。行冥は、非常に筋肉質で力の強いキャラクターですが、当時は食べるものが少なかったため、やせ細っていた上、目が見えなかったこともあり、子どもたちは「役に立たない」と判断したのではないかというのが行冥の見立てでした。

唯一、言うことを聞いてくれたのは、一番下の子「沙代」でした。逃げた3人の子どもは鬼に殺されてしまいました。何としても沙代を守ろうと、鬼と戦うことを決めます。その時、生まれて初めて全身の力を込めて、振るった拳は、凄まじい威力でした。行冥は、殴っても死なない鬼を夜が明けるまで殴り続けました。

朝を迎え、鬼は陽の光で燃え尽き、守り切れた沙代と、子どもたちの遺体が残りました。駆けつけてきた人たちに、恐怖に怯えきった沙代は「あの人は化け物 みんなあの人がみんな殺した」と説明しました。恐ろしいめに遭い、混乱したのだろう、まだ4歳の子どもだと、行冥は思ったと言います。しかし、沙代にだけは労ってほしかった、私のために戦ってくれてありがとうと言って欲しかったのでした。行冥は「殺人罪」で投獄されました。「死刑」が決まり、執行される前に、親方様が来て、行冥は冤罪で死刑になるところを救われました。

冤罪について考え、狭山事件などに重ね、部落問題について学んでいくこともできる内容です。

ありのままの自分でいるために・いられるために

鬼殺隊の柱である「甘露寺蜜璃(かんろじみつり)」は、生まれつき筋肉の密度が普通の人の8倍あるという、怪力の持ち主です。作中では怪力であるがゆえに起こったつらい過去も描かれています。筋肉量が多いことから大量に食べるという特徴を持っており、元は黒髪だった髪の毛が桜色・草色に変化したのは大好物の桜餅を食べすぎたせいです。蜜璃は、生まれた時から筋肉密度が常人の8倍もある特異体質でした。1歳の頃に15kgの漬物石を持ち上げて、肝の座ったお母さんでさえも腰を抜かしてしまいます。

蜜璃はよく食べる子でした。相撲取り3人よりもよく食べ、食べ過ぎが原因で髪色が桃色に変化したようです。鬼殺隊入隊前の17歳の頃、蜜璃はお見合いをします。しかし、特異体質が原因で破談となります。蜜璃はお見合い相手から「結婚できるのなんて熊か猪か牛くらいだ」と中傷までされてしまいました。

それ以来、髪を黒に染め、食べることを我慢し、本当の自分を隠すようになります。そして2度目のお見合いに臨むことになります。蜜璃と結婚したいという人が現れました。しかし、自分を隠し続けること、嘘をつき続けることに蜜璃は疑念を抱いていきます。2度のお見合いを経て、蜜璃は自分らしく生きることを決意するようになります。「特異体質でも人の役に立てること」「私のままの私がいられる場所」「ありのままの自分を好きになってくれる人」を求め、蜜璃は、鬼殺隊へ入隊していきます。鬼殺隊には個性豊かなメンバーばかりであり、蜜璃は居場所を見つけました。また、ありのままの自分を好きになってくれる人とも出会うことができました。蜜璃のように、蜜璃が変わる必要があるわけではなく、周りが変わる必要があることは割とあります。髪の毛の色をわざわざ黒にする必要はない、怪力であること、大食いであることなど、本来の自分を隠す必要はありません。

先ほど紹介した、妓夫太郎と堕姫は鬼殺隊に敗れます。首を切られた二人は、お互いを罵り合います。「お前さえいなければ」という妓夫太郎の台詞のところで、炭治郎は「本当はそんなこと思ってないよ。全部嘘だよ。」と鬼に語りかけます。それは事実でした。本当はそんなことを思っていなくても本音とは違う言葉を発してしまう、本当の自分とは違う自分を演じてしまう、気を許せる人の前でないと素直になれない、自分の気持ちをうまく言語化できず、きついことを言ってしまう、できないことやわからないことがあることを知られると誰かに馬鹿にされるかもしれないので自分を大きく見せようとする、こうした子どもやおとながいます。強がらなくてもいい、大きく見せなくてもいい、隠したり誤魔化したりしなくていい、そんな本当の自分の姿を安心して出し合える関係をつくる営みに使えそうです。

自分の出身地、国籍やルーツ、本名、性的指向、性自認、障害や病気の有無なども、差別や偏見によって偽らざるを得ない、隠さざるを得ない状況に置かれるマイノリティがいます。誰もが、自分が伝えたいと思った時に、自分が伝えたいことを伝えられる社会づくり、地域づくり、職場づくり、学校づくりに取り組んでいきたいものです。

家族との出会い直し

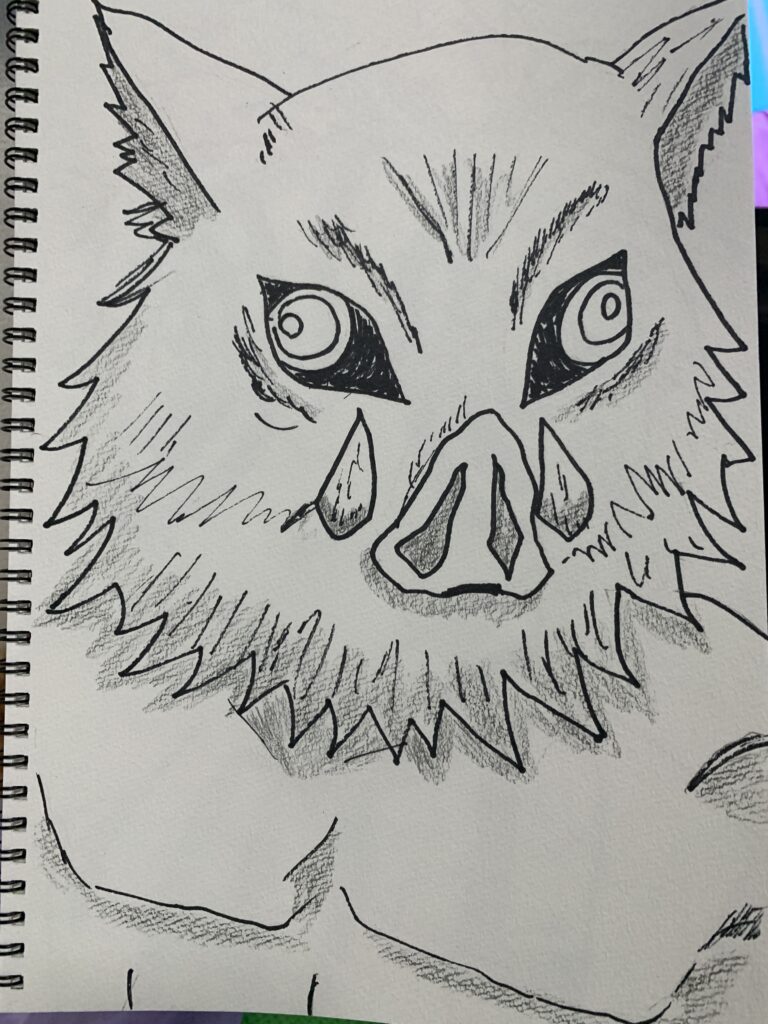

鬼殺隊で炭治郎の仲間であり、行動をともにする「嘴平伊之助(はしびらいのすけ)」は猪に育てられました。たかはるという青年が、ある日、祖父が奇妙な動物(幼少期の伊之助)に餌を与えていたのを目撃します。当時の伊之助は4足歩行をしており、猪の被り物をしていたことから、珍しく奇妙な動物と認識されていたようです。たかはるの反対を受けながらも、おじいさんは伊之助を抱きあげ、百人一首を読み聞かせるなど、可愛がっていました。伊之助が身につけていた腰巻には、伊之助の名前が書かれていました。

「嘴平伊之助って書いてあるな。これがお前の名前じゃろう。おっ父とおっ母がつけてくれたんじゃ大切にせいな。」

それから伊之助は成長し、鬼殺隊に入隊。その後、無惨の棲家である「無限城」で上弦の弐「童磨(どうま)と対峙している栗花落カナヲという鬼殺隊の危機に助太刀に入ります。そこで、童磨から、伊之助の生みの母の話を聞くことになります。童磨は伊之助の母と知り合いであり、殺害した鬼でした。伊之助の猪頭を取った童磨が伊之助の顔に見覚えがあると言い出し、記憶をたどり始めます。

「十五年前かな。わりと最近だね。十七・八くらいの女の子が赤ん坊を抱いて来たなぁ。旦那が殴るんだって毎日、姑にも毎日いじめられて。」

童磨は、次々と思い出すがままに伊之助の母のことを語り出します。自分が作った極楽教という宗教教団で、人から暴力を受けたり深い悩みや困り事を抱えているような境遇の人を保護していました。でも、それは栄養価の高い人間を食べるためでした。伊之助の母「琴葉(ことは)」には親もきょうだいもおらず、頼れるところが全くなく、元夫からの暴力で、顔の原型がわからないほどの怪我を負い、片目を失明までしていました。この時、伊之助は赤ちゃんでした。

伊之助は、自分は猪に育てられ、母親はいないと突っぱねていましたが、童磨が語る「ゆびきりげんまん」には心当たりがありました。以前、鬼殺隊の柱がゆびきりをしてきた時に、どこかで会ったことがあるような不思議な感覚を抱いたからでした。童磨はさらに思い出し、母の名は「琴葉」で容姿端麗で心もきれいだだったことから、寿命が来るまで喰べないつもりでいたようです。しかし、信者を喰べていることを琴葉に見つかってしまいます。琴葉はこのままでは自分も伊之助も殺されると思い、寺院を飛び出します。

追い詰められた琴葉は、せめて伊之助だけは生きてほしいという願いを込めて、伊之助を崖から落としました。優しい母の記憶を取り戻した伊之助は、自分の大切な母親と仲間の鬼殺隊を殺した鬼が同じであり、今、目の前にいることに強い怒りと憎しみを抱き、闘志を燃やします。母に愛され、命をかけてくれたことなど、記憶を思い出し、母のことを知った伊之助は、あたたかな感覚をも思い出し、涙が止まりませんでした。

例えば、親と確執のある人たちがいます。親に対する素直な感情を否定するものではありません。ただ、よく思えない親にもバックグラウンドがあるということです。親が離婚し、自分を捨てて出ていったと思っていた親が、家を出るまでの間、家を出る時、どれだけ子どもを思い、別れを惜しんだか、そうせざるを得ない環境などにあったかなど、「捨てていったのではない」ということがわかってくると親への思いや向き合い方が変わることがあります。

夫からDVを受け、逃げるように実家へ帰ってきた当時の母のお腹には、すでに赤ちゃんがいました。両親からは「そんな人の子どもなんだから、中絶しなさい」と迫られます。母は、自分のお腹に宿った新しいこの命を大切にしたい、この子を出産したいと思う一方で、両親の思いもわからなくはない、また出産したとして両親が孫である自分の子どもを可愛がってくれるだろうかと葛藤します。元夫から養育費をもらえるとは思えない、そのことで楽しい経験のできる場所に連れていくことができないかもしれない、遅くまで働かないといけなくなるかもしれないと思うと寂しい思いもさせてしまうかもしれないなど、さまざまな葛藤が襲いかかります。

母の最終的な結論は「何としても我が子を守る。だから出産する」でした。このようなバックグラウンドを背負う、もしかしたらDVによってお腹にダメージを負い、亡くなっていたかもしれない、母が諦めていたらこの子はこの世にいなかったかもしれない、そんな子どもが先生たちの目の前にいるとわかった時、その子への見方、関わり方などにさまざまな変化が生じるものです。このような親の思いや姿は、意図的に出逢い直しをさせたいという意図を持った取組がないと、なかなか知れるものではありません。

親との関係がうまくいっていない子どもたちもいる中で、どのように子どもに接すればいいのかわからない、褒め方がわからない、感情をそのままぶつけてしまうのは良くないと思っていても、そうしてしまうなど、親も悩みを抱え、困惑し、それでも苦労はかけまいと子育てをしていることなど、何かで表現しない限り、子どもに伝わるものではありません。

親との出会い直しを通じて、縛られていたものから解き放たれ、子どもたちは自分の進みたい道を進めるようになるような実践に何度も出会わせてもらっています。自分と家族との関係の振り返りや、出会い直しを目指す営みなどのきっかけなどになるのではないでしょうか。また、学校以外の暮らしの出来事を他の生徒が知る機会はほとんどありません。しかし、その暮らしの中で友だちに聞いてほしいこと、伝えたいこと、知ってほしいことを抱く子どもは少なくありません。そうした取り組みにつながるのではないかと思います。

伊之助は文字の読み書きができなかった→日本語学校や夜間学校、識字学級の学びへ

炭治郎と伊之助が響凱との闘いで出会い、勝利した後、言い合いになるシーンがあります。炭治郎が伊之助の名前について「どういう字を書くんだ」と聞くと、伊之助は「字?俺は読み書きができねえんだよ」「名前はふんどしに書いてあるけどな」と答えます。伊之助は幼少期までイノシシに育てられ、当初は言葉も話せませんでした。

文字の読み書きができないところに着目し、日本語学校で日本語を学ぶ海外ルーツの人たちがいること、そして部落差別によって文字を奪われた人たちがいたこと・いること、文字を取り戻し、尊厳を取り戻そうとはじまった識字学級があることなどを考えていくことができます。

「家父長制」「ジェンダー・好意的セクシズム」

キョウガイと炭次郎の戦いのなかで、炭次郎が「長男」ということを意識した・意識させられた上で苦痛や苦難に耐える姿が描かれています。一話の時点で既に父は病気で他界しており、家計を担う炭治郎は生活を支える存在でした。 鬼滅の刃の時代背景としては、1900年の初頭にあたるので家父長制や長子相続が根強い時代です。

紹介した響凱との戦いの中で炭治郎の心の声が描かれています。炭治郎は、響凱との戦う前の鬼との戦いで、あばらと足の骨を折るという重傷を負っていました。「俺は・・・その怪我が痛くて痛くて堪らないんだよ!俺はもうほんとにずっと我慢してた!善逸を女の子から引き剥がした時も声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた!」と苦しさを我慢し、そして「俺は長男だから・・・」というセリフが出てきます。

「俺は長男だから我慢できたけど次男だったら我慢できなかった」

という台詞は、家父長制の強い時代背景として描かれていますが、今も根強く社会に存在しています。

「家父長制」とは、「家族に対する秩序が、家父長である年長のの男性のもつ専制的な権力によって支配される制度」とされています。つまり、父や長男に権力が集中し、優先的に何かを与えられるもの、何かを決められる権力を有するものなど、非常に問題の多い、家族間において非対等な関係性が当然のように日常生活のさまざまな場面で生じ、妻や下のきょうだいなどに不利で不公正な状態が当たり前のように作られ維持されるものです。

多様な価値観が認められている現代において、「長男=どんな苦しみも重責も我慢しなければならない」という考えは正しいとは言えません。このことに苦しい思いをしてきた一人です。この体験を子どもたちに投げかけると、同じような経験をしている子たちに毎年出会います。 ジェンダーや家父長制などについて、子どもたちといっしょに考えるきっかけとして使えるのはないでしょうか。

また、猗窩座は、人間を食べますが女性は食べない珍しい鬼と紹介されています。その理由は人間だった時の出来事にあることはお分かりいただけたかと思います。しかし、自分を救ってくれた師匠は、いわゆる「男性」でしたが、猗窩座は男性を食べていました。「女性には優しく接するべき」「女性に重くて大変な仕事をさせるのはかわいそうだ」などを考えている人は今も少なくないと思います。好意的な姿勢や態度そのものを否定しているわけでありませんが、何故、それが「女性にのみ」主張され、「男性」には向かわないのかを考えてみましょう。そこにもジェンダーがあり、そして「女性」を対等な存在とは見ていないということの現れであるということを知る必要があります。

「異性愛」を前提とする恋愛や結婚観

胡蝶カナヲは幼少期、カナエとしのぶに助けられます。その後、成長していく姿が描かれる中で、しのぶが「カナヲは、自分の頭で考えて行動できない子はダメよ危ない。一人じゃできないのよ」というと、カナエが「そんなに重く考えなくていいいじゃない。カナヲは可愛いもの」というやりとりをしている中で、「いつか好きな『男の子』がでもできたらカナヲだって変わるわよ」というシーンがあります。カナヲの性的指向をカナエやしのぶは直接聞いたようなシーンはありません。後のストーリーで、カナヲは炭治郎と結婚しますが、この段階ではわからないことです。

別のシーンで、甘露寺蜜璃は炭治郎から「甘露寺さんは、なぜ鬼殺隊に入ったんですか」と聞かれた際、「添い遂げる殿方を見つけるためなの」と言った後、「やっぱり自分より強い人がいいでしょ、女の子なら。守ってほしいもの!わかる?この気持ち。男の子には難しいかな」というシーンがあります。蜜璃の中の結婚観や、いわゆる男性に求めるものなどのジェンダーに、どっぷり浸かっている様子がみられます。

マジョリティの特権

煉獄が猗窩座との闘いで命の灯が消えようとするなか、回想で母から教えを受けるシーンがあります。煉獄母は、「生まれついて人よりも多くの才にめぐまれた者は、その力を世のため、人のために使わねばなりません。天から賜りし力で人を傷つけること、私腹を肥やすことは許されません」と語ります。

これをマジョリティの特権の概念に置き換えれば、「生まれついて人よりも多くの特権を有する者は、その力を差別問題の解消、マイノリティに及ぶ不平等の解消に使ってほしい。偶然、得た特権で人を傷つけることをしてはならない」とすることができます。自分が偶然、有する努力や実績以外の優位性を考えて、人権問題との関連性を見出していける学習内容の展開に使うことができます。

このように鬼滅の刃では、人権・部落問題学習のきっかけづくりや学びの過程で支えるエッセンスがたくさん含まれています。参考にしてみてください。

ご覧いただき、ありがとうございました。